2.03 洞内の地形

洞窟が形成される過程では、地下の世界では石灰岩が溶食、浸食されているい ろ な地形が生まれ、また消えていくものもある。ここでは洞窟内の地形について解説する。洞窟内の地形を知ることは、 洞窟自体の空間を知るうえでとても大切なことである。

洞内地形の成因は、大きく2つに分けることができる。

- 飽和水帯起源 (フレアティックゾーン/Phreatic solutionai features)

→地下水面下部で形成されたもの - 循琿水帯起源 (バドースゾーン/Vadose solutional features)

→地下水面上部で形成された溶食形憩

飽和水帯起源/フレアティックゾーン

ポケット/Pocket

洞内の天井や壁に穿たれた、半球状の窪みのことをポケットという。大きさ、 形、深さなどは様々で、丸みを帯びた窪みの先は行き止まりになっている。

ポケットが形成される位置によって、以下の3種に分類される。

- シーリング・ポケット →天井に生じたポケット

- ウォール・ポケット →洞壁に生じたポケット

- フロアー・ポケット →洞床に生じたポケット

しかし、後のバドースゾーンへの移行に従い、下方への拡大が増大する為、ポケットは侵食されていることが考えられることから、現在の洞床に見られるほとんどは別の成因から成るボットホールである。また、ポケットの形状によって、単一ポケットと複合ポケットに区別できる。複合ポケットとは、単一ポケットがさらに溶食を受け、いくつものポケットが重なり合ったものである。

成因は、まず、フレアティックゾーンの地下水の流れの中で、通路の形状により洞壁や洞中央部で流量に差ができる。このため乱流が起こり、天井や壁面に生じた渦流の溶食が起こる。これがポケットの成因とされている。しかし、相当に大きな空洞内にもポケットが見られる例がある。この空洞全体を地下水が満たして、渦流が生ずるには多大な流量、集水面積が必要である。ポケットの成因は、なお検討が必要であるとされている。

ポケットと同形のもので、節理規制され、その割れ目に沿って窪みが穿たれているものもある。一般にこのタイプのものは深いくぼみになる。

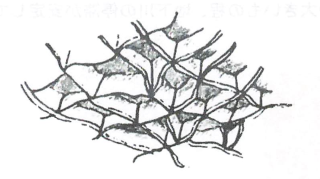

アナストモシスパターン/Anastomoses pattern

アナストモシスパターンは構造面に沿って形成された複数のチューブが迷路状に吻合した形態である。そのチューブの大きさは径が数mから50cm程度と幅広い。アナストモシスの間に残された母岩の垂下物がペンダントである。

アナストモシスはフレアティックゾーンにおける空洞化の最も初期の形態の一つとされている。アナストモシスは通路拡大の母体となる。これは、チューブの拡大によって相互がつながり通路となるものである。

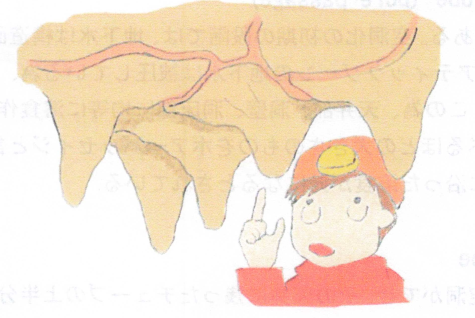

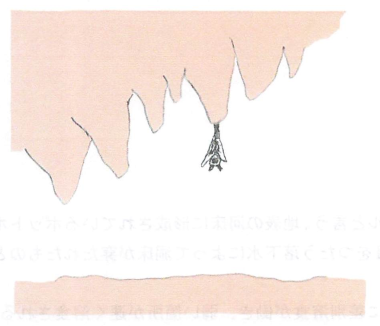

フレアティックペンダント/Phreatic pendant

天井から垂れ下がった母岩の突起物。一般には、水平な節理や層理に沿ってアナストモシスパターンが発達し、その下部が崩落したりして、天井に取り残された母岩の溶け残しである。アナストモシスを形成した水平な構造面がペンダントの頂部を連ねる面として残されている。

スポンジワーク/Sponge work

スボンジワークとは、天井部や洞壁に見られる小さな穴がスポンジ状に集まった形態を指す。この小さな穴は、ポケットとは異なり、小穴というより母岩が食い取られたような窪みで、近接した窪みは互いに通じている部分もある。ポケットが集合した形態との違いは、溶食を受けずに残った母岩によって、窪みは互いに通じて複雑なパターンを作っている点である。

スボンジワークの成因は、フレアティックゾーンにおける差別溶食の結果である。この差別溶食の生ずる原因は、石灰岩中のカルシウムとマグネシウムの割合が部分によっていくらか差がある結果であるとされている。スポンジワークにはアナストモシスにみられるような構造線(節理)は認められない。このことから推定されるのは、石灰岩の僅かな空隙間を満たした地下水によって溶食が進んだのではないかということである。

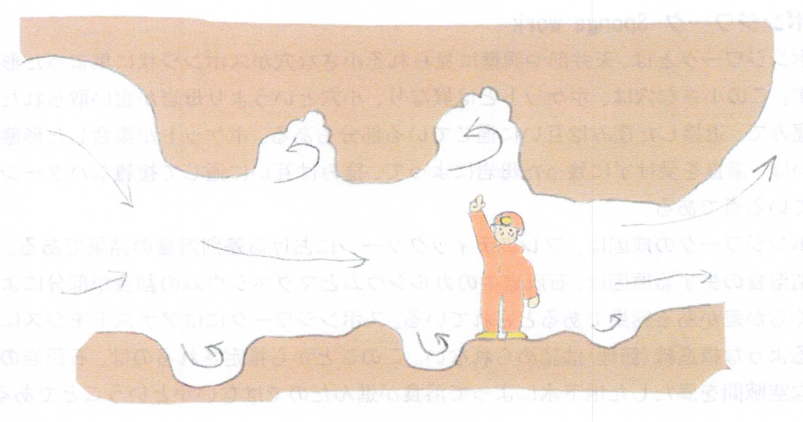

チューブ/Tube(ボアパッセイジ/Bore passage)

チューブとは、管状の空洞のことである。空洞化の初期の段階では、地下水は構造面(節理や断層)に沿って移動する。フレアティックゾーンの地下水は被圧している為、重力方向に無関係な動きが可能となる。この為、天井部、洞壁、洞床部に均等に溶食作用が働き、空洞化は起こる。通路と呼べるほどの大きさのものをボアーパッセイジと言う。

※洞窟のそもそもの発生は、裂鱸に沿った溶食が元になるとされている。

ハーフチューブ/Half tube

初期に形成されたチューブの下に空洞ができ、その天井に残ったチューブの上半分のことを言う.溶食管(solutional tube)とも言う。また、完全な円管として残っている場合もある。アナストモシスやフレアティックペンダントを構成する溝もハーフチューブである。

ボックスワーク/Box work

ボックスワークとは、洞壁に発達した鉱物(方解石や石英)の薄い膜が網目状に発達したものである。溶食された母岩から溶け残された脈のこと。

循環水帯起源/バドースゾーン

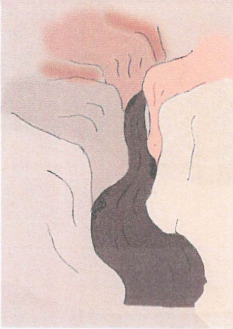

メアンダートレンチ/Meander trench

地上の川が蛇行するように、地下川でもほぼ同じ地形が出来る。

湾曲、屈曲して縦方向に深い溝ができることもある。地下水面の低下により下方部の浸食、溶食が進み、洞床はどんどん拡大していく。ボアーパッセージの洞床部分にメアンダートレンチが発達したものをキーホー

ルパッセージと呼ぶ。

ノッチ/Notch

洞壁に見られる水平な溝をノッチと言う。ノッチの大きさは様々で、大きいものは幅が2mのものもある。ノッチは洞内を流れた河川の痕跡であり、流水による側方への侵食で形成される。よって、ノッチが刻まれた場所は側方拡大が強かった水準である。一般的には高位にあるノッチが古く、幅、深さの大きいもの程、地下川の停滞が安定していたといえる。

水平天井/Flat ceiling

石灰洞には、天井が広い範囲に亘って、ほぼ水平に発達している部屋や通路がある。これを水平天井と呼んでいる。この形態の成因は二つある。地下水面が長期に渡り安定し、側方侵食が強く働いて形成したものがバドースゾーンで形成されたものである。

また、地下水面が上下動するエピフレアティックゾーンから、バドースゾーンにおいて空洞拡大は下方と側方に強くなり、下方に働いた場合にはバドース・トレンチなどの形態を残し、側方に働いた場合にはノッチを刻み、さらに側方拡大が進めば水平天井を形成する。

他の成因として、水平な節理面に沿って天井が崩落した場合が挙げられる。

ポットホール/Pothole

洞床に生じた円形の窪みをポットホールと言う。地表の河床に形成されているポットホールと同形のものと、天井や壁の割れ目をつたう落下水によって洞床が穿たれたものとがある。前者は洞内の流水によって洞床の節理に差別溶食が働き、弱い箇所が速く溶食される。そこに小石などが入り込み、渦流のため小石が窪みの中を転がって、円形の穴に拡大する。流水のある洞内では晋通にみられる。後者は竪穴のテラスなどでよく観察される。

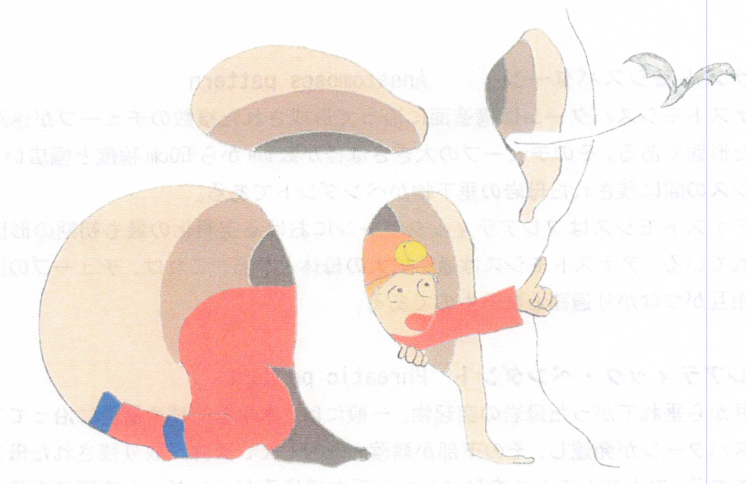

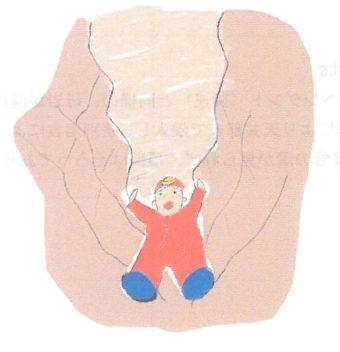

ドームピット/Dome pit

割れ目にそって地表から水が染み込んで、母岩をドーム状に溶かして行き、竪穴を形成する。この形態の最上部はドーム型で閉じており、一般的に最上部や底では大きなパッセイジのある兆候はない。垂直条痕(Vertical groove)が顕著に発達する。

バドースペンダント/Vadose pendants

バドース・ペンダントはフレアティック・ペンダント(後述)と同様の、母岩が解け残されてできた垂下物である。地下水が増水により天井部まで浸入し、差別溶食によって生じる。バドース。ペンダントには、溶食管の溝が見られず、頂部はそろっておらず、不規則な点が特徴的である。

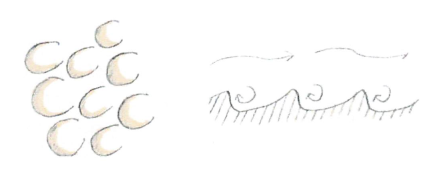

スカラップ/Scallops

水流の侵食作用によって生じたえぐり跡を流痕(カレントマークcurrent mark)と言う。その中で、貝殻状の窪んだえぐり跡をスカラップと呼ぶ。水の流れの中で生じた渦流により洞床が部分的に削られ、窪みが生ずる。洞床や洞壁に規則的に形成されている。それぞれの頂点間の距離は等しく、窪みの傾斜は急斜面と緩斜面の繰り返しである。スカラップから過去の水流の方向と流速を知ることができる。水流の方向については、上流側に急斜面の窪みが生ずる。スカラップの形態のうち、長径と流速の間には極めて明瞭な関係があるとされ、長径(L)をザウター平均(Sauter mean) L32= Z li3 / Z li2と表した場合、形成する地下河川の流速と逆相関があるといわれている。

ボアーパッセイジには、洞床から天井部までスカラップに覆われているものが多い。これは、ボアーパッセイジがエピフレアティックゾーンに位置するようになった時に刻まれたものと考えられる。

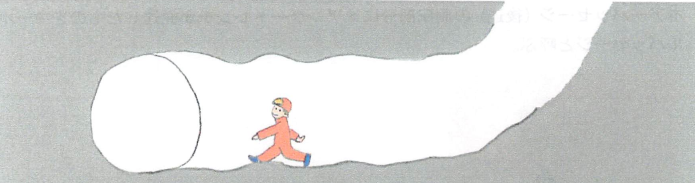

パラジェネシス/Paragenesis

パラジェネシスとは、洞窟空間発達の過程の一つで、洞床にある堆積物のために下方への削剥が規制された場合、上方に向かって洞窟が発達する場合である。

ハーフチューブ/Half tube

堆積物と母岩の境界にできるハーフチューブのことである。フレアティック環境でのハーフチューブは、まずチューブが形成され、それから溶食により形成されるが、パラジェネシスの場合は最初からハーフチューブが形成される。節理がなくても形成される。また堆積物の跡がみられるところもフレアティック起源のものと異なる。

パラジェネティックトレンチ/Paragenetic trench

バラジェネティック・ケイプ(Paragenetic cave)とも呼ばれる。

一般的に、バラジェネシスによってできたと考えられている洞窟は、キャニオン状の断面形態を示す。その証明は難しいとされているが、下流側に向かって上向きになるノッチなどがその証拠となるとされている。形成過程は、ハーフチューブなどの空間がまず形成され、堆積物と母岩の間に空間ができる。それから堆積物の下に更に新しい堆積物が流入してきて、空間を狭める。そしてまた堆積物と母岩の間を水が浸透して母岩を溶かし、新たな空間を作る。その過程を繰り返して洞窟が広がっていく。

パラジェネシスペンダント/Paragenetic pendant

パラジェネティックの溶食形態が形成された際の、母岩の溶け残しの垂下物を言う。ペンダントの下端のすぐ下まで、かつては堆積物で埋まっていたので、下端はよく揃っている。節理や断層などの構造面に支配されていないことが、フレアティックペンダントとの違い。壁面等に見られることが多い。