4.01 人工洞の種類

概要

ケイビングツアーで人工の洞窟に行くケースは少ないと思われるが、撮影協力等で行く機会は稀にあるため予備知識として人工洞の種類と特徴について解説する。

総じて言えることは自然洞に比べて人工洞は落盤や崩落の危険性が高い。自然洞は数千万年レベルの時間をかけて空間を形成してきたため、それだけ長い間崩れなかったという実績があるのに対し、人工洞はそこまでの歴史はない。素人が庭に穴を掘っただけのようなものであるので注意する。

防空壕

空襲のときに待避するために地を掘って作った穴や構築物(地下壕や地下室)。避難壕(シェルター)の一種。強度や規模は様々であり、日本で太平洋戦争中に民間人が自分の家族のために住宅の裏山や庭などを掘り作ったものは小さくて簡素な防空壕だったが、政府が国家・政府機能や軍隊の指令系統を維持するために作る場合は、強固で大きなシェルターを作ることになる。

第二次世界大戦当時、日本は極端な物資不足に陥っていたので、日本の民間のものはとても簡素であり、多くは土に穴を掘り、坑道を掘る要領で、土が上から崩れないように廃材を組み合わせて「つっかえ棒」のように使い、かろうじて築いたようなものが多かった。

そのような経緯で作られたものが多いため、いつ崩れるかわからないような状態のものも多数あるので慎重な調査が必要である。

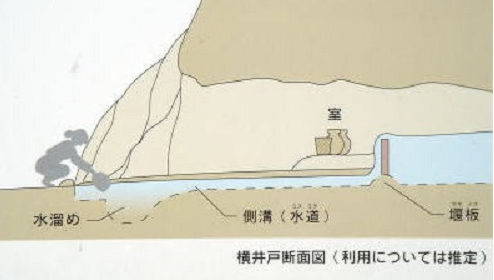

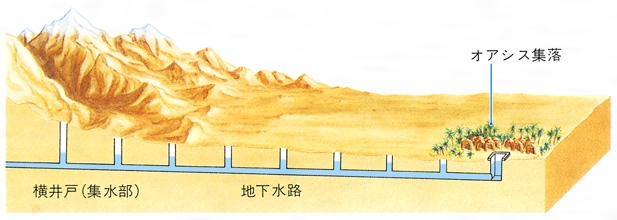

井戸

井戸といえば縦に数メートル以上掘って地下水をくみ上げるものが一般的であるが、横井戸という横穴を掘って地下水が自然に流れ出すような井戸も存在する。沖永良部島など地域によっては井戸やマンホールの底が自然洞に繋がっているケースもある。

鉱山

作成中

トンネル

人工の地下空間という意味ではトンネルも人工洞といえる。コンクリート等で補強されているものがほとんどなため他の人工洞に比べれば安全であるが、万が一があるので壁の状態を確認しつつ調査する。