2.05 洞窟内の気象

気象といえば天気のことを想像するかもしれないが、洞窟の中にも空気があり、この空気はゆっくりとではあるが対流している。一般に洞内の気温は年間を通じてほぼ一定とされている。そのため、夏季には涼しく感じ、冬季には暖かく感じるのだ。

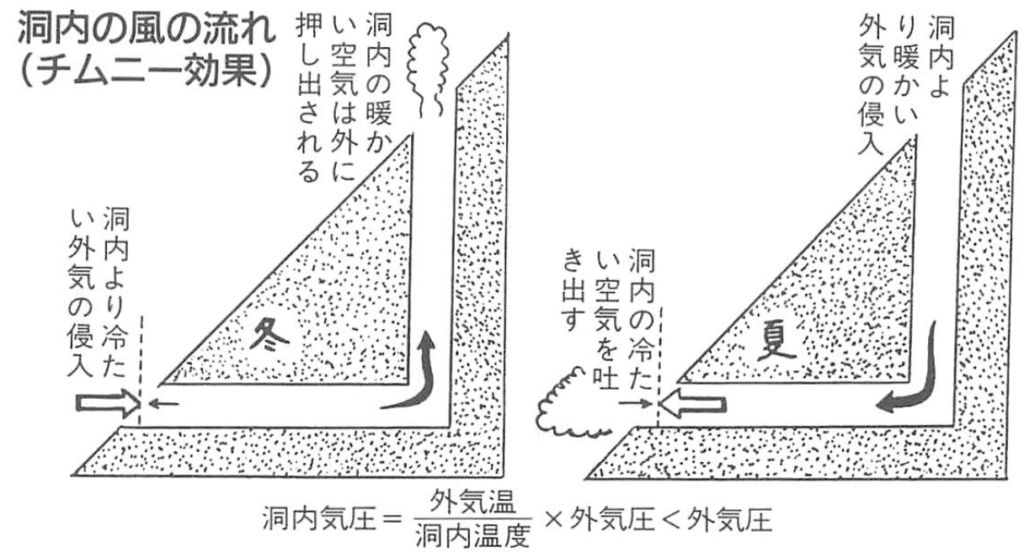

この洞内外での気温差は、同時に気圧差となり、洞内に風を生じさせる。高度差のある二つの洞口を持つ洞窟ではこの差が風となって顕著に現われる。夏季には下の洞口から空気を吐き出し、上の洞口から吸い込む。冬季にはそれが逆転する。春と秋には時間帯によって夏型、冬型の風が生じる。これはチムニー効果と呼ばれている。風穴と呼ばれる洞窟の多くは、このチムニー効果によって生じる風が名前の由来となっているようだ。

では、洞口がひとつしかない洞窟ではどうだううか。洞窟が洞口から下へ延び気象ている場合、洞内には冷気が溜りやすい。たとえば富士山麓にある氷穴では、約0℃の冷気が溜っているため夏でも氷が融けずにある。しかし、溶食によってできた石灰洞では、洞内に割れ目が多くあるため、冷気はゆっくりと漏れて空気が入れ替わり、万年氷はできにくい。洞窟が上へ延びている場合は逆の現象が起きるが、石灰洞では暖気が溜ることなく漏れていく。

洞内での気象調査は、気温と気流の測定が中心となる。気温の測定は棒状温度計でできるが、測定には十分な注意を要する。測定者からの発熱の影響を少なくするため、測定は少人数で短時間に行ない、風下から温度計を読む必要がある。測定ポイント間の移動も風下から行なうほうがいい。気流の測定は線香を使用するのが有効だ。線香の煙は微風でもなびき、一直線に流れる煙は風向を正確にとらえ、その傾きによって風力を見ることができる。洞内気象の調査は地味だが、生物への影響をはじめ洞内環境の基礎的要素を確認するという意味で重要不可欠なものだ。