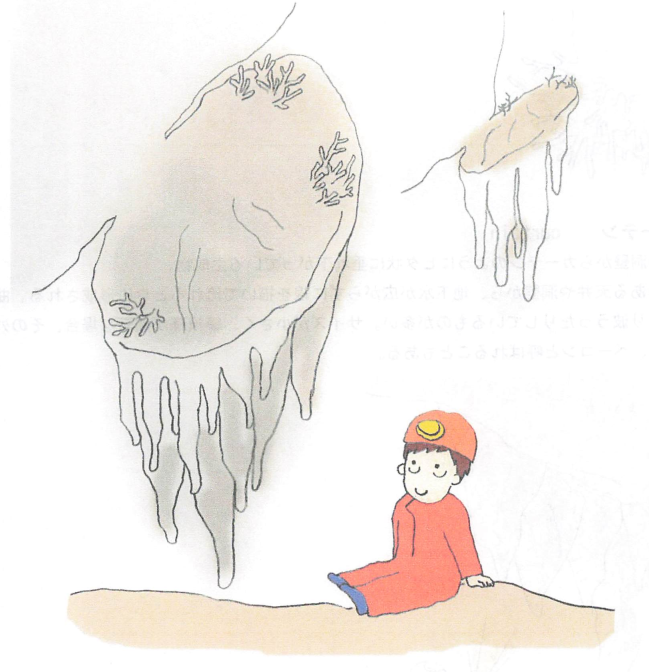

2.04 鍾乳石(洞窟生成物/speleothem)

鍾乳石とは鍾乳洞の中に生成された洞窟生成物の事を指す。鍾乳洞とは石灰洞ともよばれていて、その洞窟が作られている母岩の種類でよばれ方が変わる。石灰岩の中に出来た洞窟は「石灰洞」である。また溶岩の中に出来ていれば「溶岩洞」である。他にもいろいろな岩石の中に洞窟は存在するが、ケイビングガイドを行うのはほとんどが石灰洞か溶岩洞なので、ここでは触れないでおく。

鍾乳石(洞内生成物)は自然が作りだした地球の芸術作品である。観光鍾乳洞でライトアップされると、鍾乳石は美しい姿を見せる。そんな美しい鍾乳石はいったいどうやってできたのか?この章では代表的な鍾乳石(洞窟生成物)を挙げてわかりやすく説明していく。

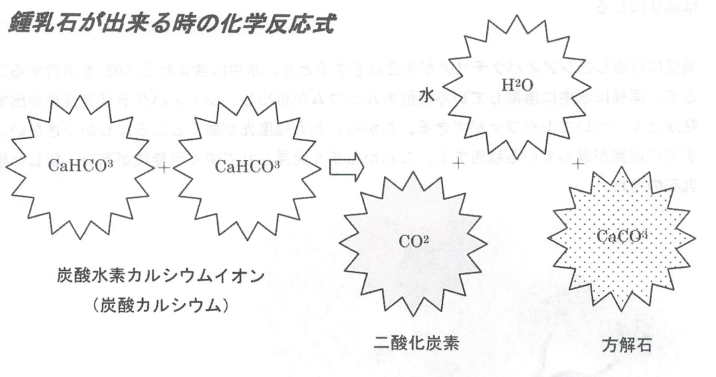

鍾乳石が出来るときの化学反応式

炭酸カルシウムが水に溶けている状態から、CO2の脱気によって炭酸カルシウムの沈積が行われる。

つらら石/stalactite

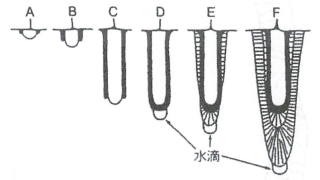

鍾乳石には様々な種類があるが、一般的には「つらら石」とも呼ばれている洞窟の天井から垂れ下がった棒状の石のことを指す場合が多い。まずは鍾乳石の生成の過程を「つらら石」を例に説明する。つらら石は、直径5mm前後の中空状ストロー管という鍾乳石から育っていく。その過程を説明する。

- A

石灰岩の主成分である炭酸カルシウムを多量に溶かし込んで飽和状態になった1滴の水が落ちるときに直径5mm前後のリング状に沈殿、結晶して微小な方解石を作っていく。方解石とは炭酸カルシウムが結晶化したものを指す。 - B、C

方解石(結晶)がストロー管の先端でどんどん伸びていく。 - D、E、F

中空状ストロー管の先端が何らかの原因で閉鎖されるとストロー管の外側を水が流れてつらら石となる。以降も、太さと長さを増してゆく。

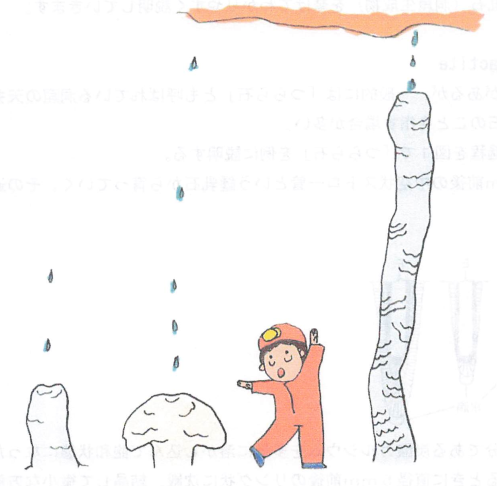

つらら石の断面は年輪のようになっていて中心から外に向かって放射状に結晶している。巨大な鍾乳石も最初はこの中空状ストロー管から形成される。最も多い質問のひとつ、つらら石が1cm伸びるのにどれくらいの時間が必要なのか?その答えは、一言で表すのは難しい。100年で1cm伸びると言われることが多いが、これはかなりアバウト。実際には洞内環境の違いで大きく変化するので洞窟がある地域によって変わってくる。結論としておおざっぱな表現しかできないのが実情で、目安として1cm伸びるには30年~100年以上必要という表現になる。

ストロー/straw

前述のつらら石が形作られる前段階の生成物。

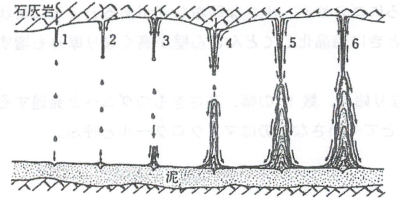

石筍/stalagmite

つらら石や天井などから垂れ降ちた水は床に落ちてそこで沈殿、結晶する。水の中の炭酸カルシウムが結晶して厚みを増して上にタケノコのように伸びていくのが石筍。つらら石と石筍は上下に1対になって成長していることが多い。

石柱/column

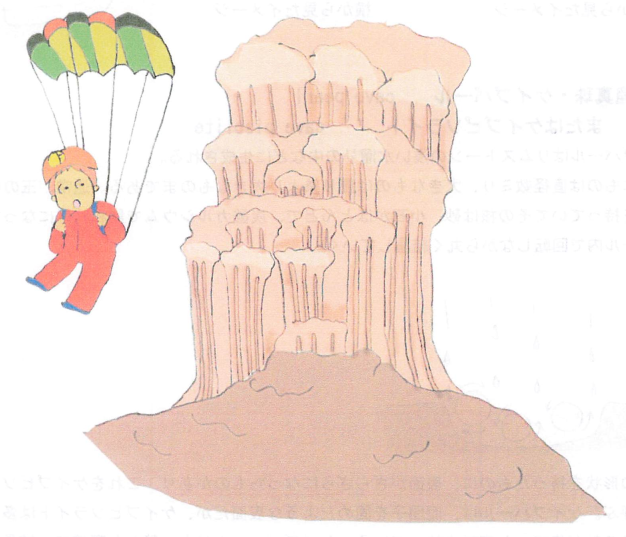

つらら石と石筍は1対になって生成されると「石筍」のところで説明したが、お互いが伸びていって連結すると石柱になる。数センチから数十メートルの巨大な石柱もある。

フローストーン/flowstone

洞床、洞壁などを覆っていく鍾乳石をフローストーンと呼ぶ。勾配が急な洞壁にはフローストーンカーテンという滝状の鍾乳石が発達する。フローストーンはつらら石、石筍、石柱などあらゆる鍾乳石を取り込んで巨大になり、ときには空間自体を埋め尽くし通路が無くなる場合もある。

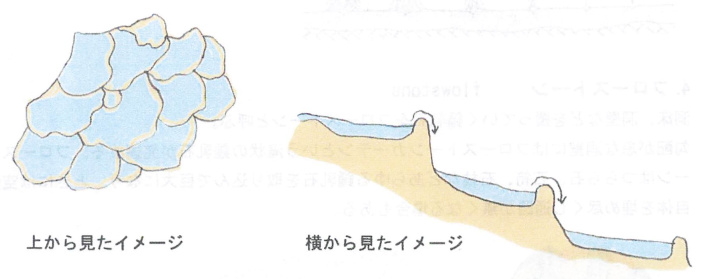

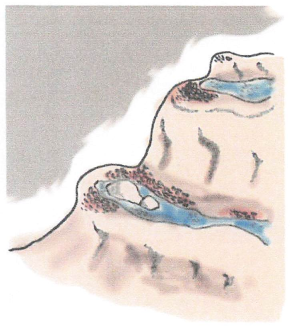

リムストーン/rimstone(グール/gour)

リムストーンの「リム」は、縁という意味で、水たまりの縁石が幾層にも重なってできる形状から、その名で呼ばれる。傾斜の緩い床を水が流れているところにゴミや泥、小さな砂粒などがあるところに帯状に留まり縁となり、それを水が越えるときに結晶化してどんどん壁が高くなり厚みも増す。そしてさらに水を溜めていく。いったん生成が始まると自ら大きくなり始め、数mの幅、高さをもつダムへと発達することがある(リムストーンダム)。

逆にとても小さなものはマイクログールと呼ぶ。

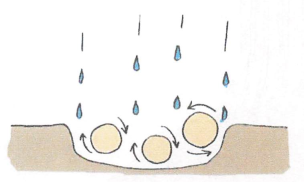

洞窟真珠・ケイブパール/cave pearl

ケイブパールはリムストーンの浅い水溜りの中などに生成される。小さなものは直径数ミリ、大きなものは握り拳より大きなものまである。通常、玉の中心に核を持っていてその核は砂、小石がほとんどで、炭酸カルシウムで飽和状態になっているブール内で回転しながら丸く結晶していく。

ケイブピソライト/cave pisolite

ケイブパールと類似の形状を持ったものに、表面がざらざらになったものがあり、これをケイブピソライトと呼ぶ。ケイブパールは、泥団子を固めたような表面だが、ケイブピソライトは多孔質で結晶の粒が集まった表面を持っている。ケイブパールよりも、静かな環境で、結晶が玉の中心から放射状に延びて丸く成長する珍しい形態。

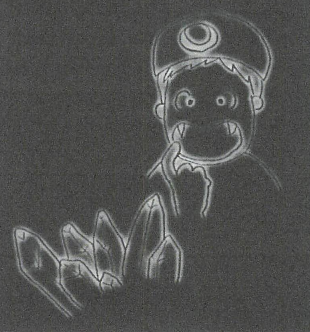

ヘリクタイト/helictite(ヘリグマイト/heligmite)

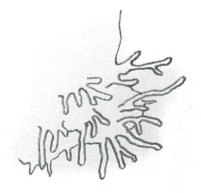

太さ2~8mmの細く曲がりくねった針金のような生成物。方解石の結晶からなる。上下左右、成長する方向は決まっていない。空気の流れの無い閉鎖的な洞窟にでき、湿度が高いほどよく発達する。つらら石やシールドや石筍から伸びていることが多く、床にできるものをヘリグマイト、天井から生成しているものをヘリクタイトと言って分けている。管がとても細いため、毛細管現象によって水が吸い上げられて先端に出て結晶化するものといわれている。

カーテン/curtain

天井や洞壁からカーテンのようにヒダ状に垂れ下がっている生成物。傾斜のある天井や洞壁から、地下水が広がらずに線を描いて流れるときに形成される。曲がったり波うったりしているものが多い。サイズが小さく、縞模様が顕著な場合、その外見から、ベーコンと呼ばれることもある。

シールド/shield

石筍や、つらら石のてっぺんが楯のように円盤状になったものをシールドと呼ぶ。円盤が洞壁や天井から突き出したような形の生成物。洞窟の割れ目から染み出る水によって、2層の薄い方解石の円盤が形成され、その円盤の間を地下水が毛細管現象で伝わることで形成されるとされている。一般に円盤の下にはフローストーンやつらら石が形成される。その上にはヘリクタイトが生成されることが多い。

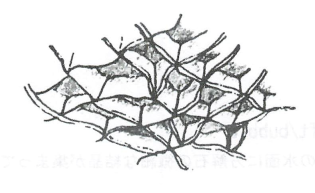

ボックスワーク/box work

天井に網の目状の割れ目があるとき、その割れ目からしみ出した地下水によってカーテンが形成されると、ボックスワークと呼ばれる形状に発達する。よく成長しているものは、下から見ると、ふたの無い箱をいくつもつなげて、逆さまにしたような形になっている。また、溶食形態で、石灰岩中の方解石脈が、周囲の母岩との間で差別溶食を受けて残ったものもボックスワークとよばれている。

犬歯状結晶/dogtooth spar

犬の歯のように尖った方解石の結晶が犬歯状結晶である。主に水中で結晶化し肥大していく。水中で結晶しているプールを、クリスタルブールと呼ぶ。

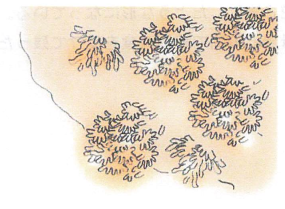

ケイブコーラル/cave coral

数ミリ~数センチの長さにサンゴ状やぶどう状に成長している洞窟生成物である。浸透水によって形成される。

浮遊カルサイト/raft(泡状カルサイト/bubble)

浮遊カルサイトは、流れがほとんどないプールの水面に方解石の微細な結晶が集まって、非常に薄い膜状の結晶となったもの。浮遊カルサイトが浮かんでいる水面に水滴が落ち、その時にできた小さな気泡の周囲に浮遊カルサイトが付着すると、球状の薄膜をもった泡状カルサイトが生成する。どちらの場合も、デリケートな生成物で、水面に波を起こすと壊れながらどんどん沈んでいく。

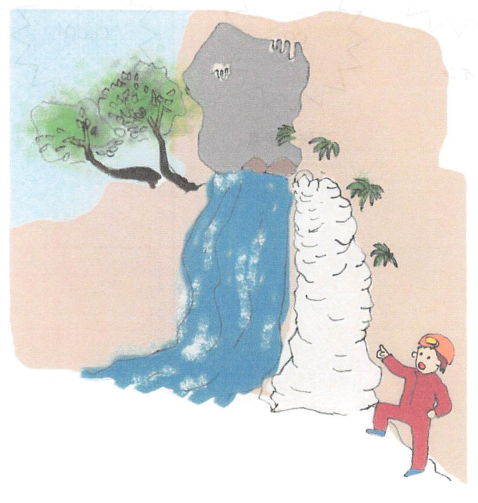

トラバーチン/Travertine

硬い石灰質の鉱物が流水によって堆積したもの。堆積物の中でも、特に石灰質の硬いものを指し、軟らかいトウファと対照的である。この用語は、通常は洞外で形成されたものをさし、植物や苔が水中の二酸化炭素の固定を行い、沈積の要因となる。それゆえ、トラバーチンは穴だらけの構造をなす。トラバーチンは一般的にgour dam (グールダム:リムストンプールのこと)のような滝を形成する。

トウファ/Tufa

海外ではトラバーチンと同義語。多孔質の石灰質堆積物を指し、トラバーチンの中でも、やわらかいものをトゥファと呼んでいる。しかし、最近になって、再定義が行われており、九大の吉村教授らのグループは、生物誘導型の結晶作用によってできたものについてトウファと呼ぶことを提唱している。日本ではこの定義が広く用いられており、本項目の説明もこれに従う。黄土色~乳白色をしており、やわらかく、指で押すとつぶれる。形成される環境によっては縞状になる。

洞壁に付着したシアノバクテリアが光合成をするとき、水中に含まれるCO2を消費することで、同様に水中に溶解している炭酸カルシウムが析出し、シアノバクテリア自身が出す粘液とくっついてトゥファができる。だから、ある程度光が届くところにしかできない。すでに研究が進んでいる秋吉でも、これから多く発見されてゆく可能性が高い、新しい鍾乳石の種類。