2.02 石灰洞の成因とカルスト地形

ここではケイビングの対象となりやすい「石灰洞」について説明します。

ほとんどの成因は水による地盤の溶食と言えます。地表の水が母岩(石灰岩)の割れ目などに侵入して、地中の岩を溶かし地表の水が蝉宕(石灰岩)の割れ目などに侵入して、地中の岩を溶かしていきます。年月を経て、溶食、侵食、崩壊など繰り返してどんどん空間が創られていきます。しかし石灰洞の成因はそう単純なものではなく、いろいろな条件が必要です。

石灰洞が生成される原理

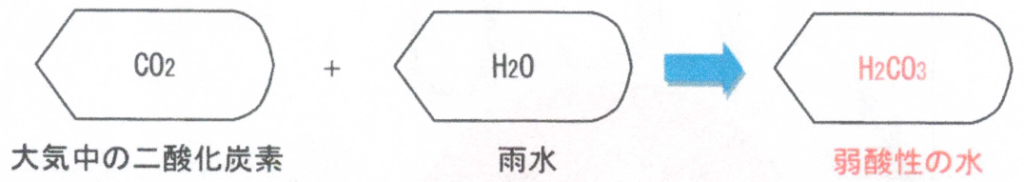

雨は地上に到達する間、空中の二酸化炭素を取り込み、弱酸性化します。

それが下記の化学式です。

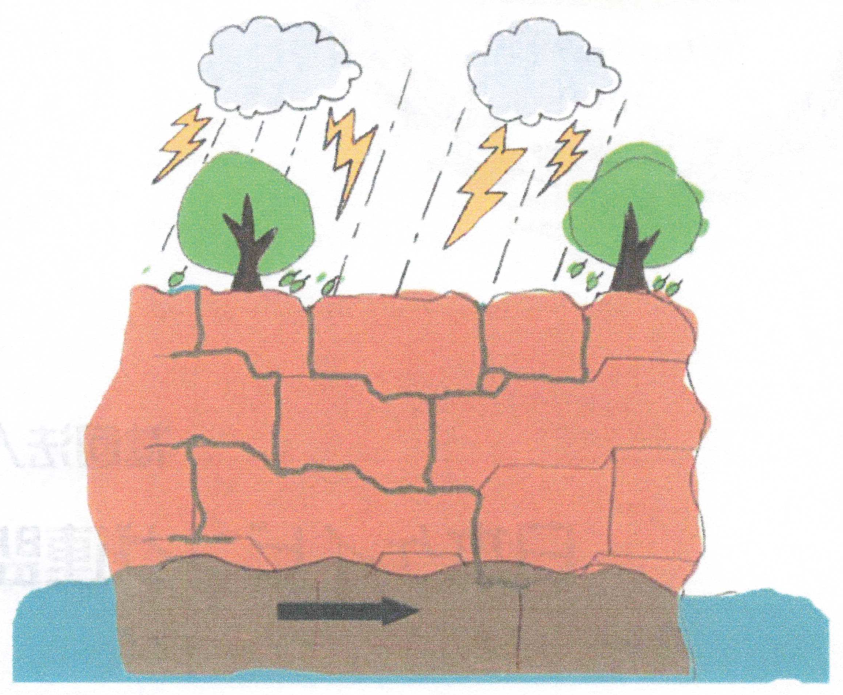

地上に降り注いだ雨水は土壌にしみ込んで、地中の植物の根や微生物の呼吸により発生した二酸化炭素を吸収したり、落ち葉のタンニン酸により酸性の水になっていきます。

石灰岩には節理(ひび割れ)や層理面(堆積岩である石灰岩が堆積する単層と単層との間の境界面)、断層(地下の地層もしくは岩盤に力が加わって割れ、割れた面に沿ってずれ動いて食い違いが生じた状態)があります。

これに沿ってしみ込んだ雨水が割れ目にたまり、溶食・浸食を起こし、石灰岩を溶かしながら崩落を繰り返し、洞窟を拡大していきます。

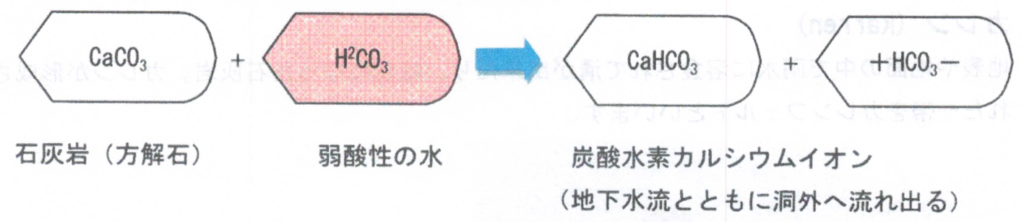

溶食・浸食の化学式は以下です。

自然環境によって変化しますが、人が入れる大きさなるまでには何万年~何十万年のとても長い時間が必要です。

カルスト地形

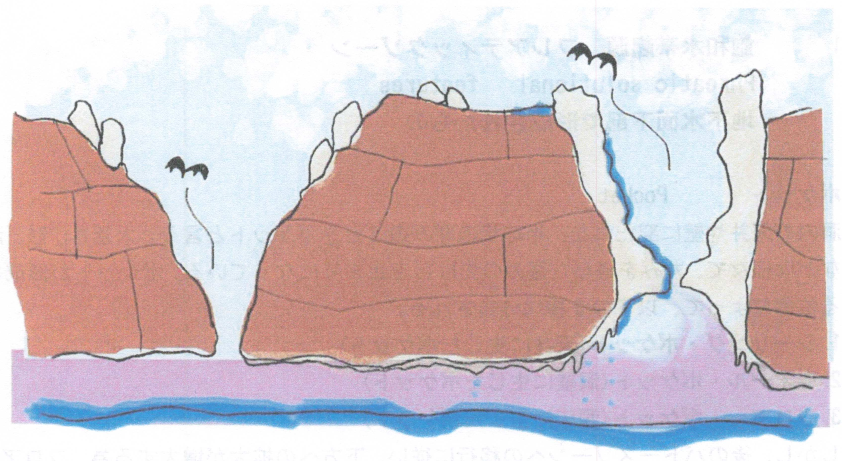

カルスト地形とは地形自体が雨水などによって溶食、浸食された、地表と地下が変化した地形を指します。

スロベニアのクラス地方(岩石を意味する古代の地方名Carusadus、Carsusに由来)にその代表的な地形があり、カルストという語源はそこから来ています。化学的には、空気中の二酸化炭素を消費する自然現象となります。地下に洞窟が形成される過程で地表の地形もどんどん変化していきます。

下記は代表的な地表の地形です。

カレン(karren)

地表や地蔵の中で雨水に溶食されて溝が出来たり、柱状になった石灰岩。カレンが形成された一帯をカレンフェルトといいます。

吸い込み穴(ポノール ponor)

地表水が吸い込まれて地下水系に入る入り口を指す。ドリーネの底やポリエの末端で地表水が流入する場所に分布する。英語圏ではシンクホール(sink hole)ともいう。

ドリーネ(doline)

カルスト地形に見られる、すり鉢(ロート)状の窪地のことをいう。石灰岩の溶食によってできるものを溶食ドリーネ,さらに溶食が進んで底部が落下して吸い込み穴が生じたものを陥没ドリーネ(Subsidence doline)と呼び英語圏ではシンクホール(sink hole)、中国では天坑と呼ばれ湯呑型、グラス型がある。

雨水を集めて地下へと流れ込むので吸い込み穴とも呼ばれる。ドリーネの多くは、竪穴を通じて洞窟へとつながっていて、洞窟の形成に大きくかかわっています。

ウバーレ(uvale)

ドリーネが徐々に拡大して隣り合った複数のドリーネがつながって、より大きな窪地に成長したものがウバーレである。隣接するドリーネが、溶食の進行や地下川の陥没により形成された大きな窪地。ウバーレの底にはかつてのドリーネに対応する複数の吸い込み穴が存在する。

ポリエ(polije)

ウバーレの形成がかなり進み、強大な平野となる窪地です。カルスト地形の最終的な地形となります。